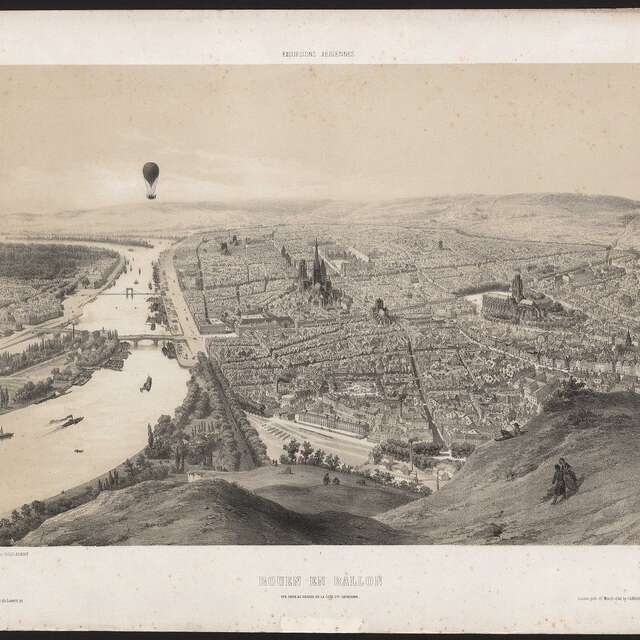

Rouen au XIXe siècle entre aménagements et innovations

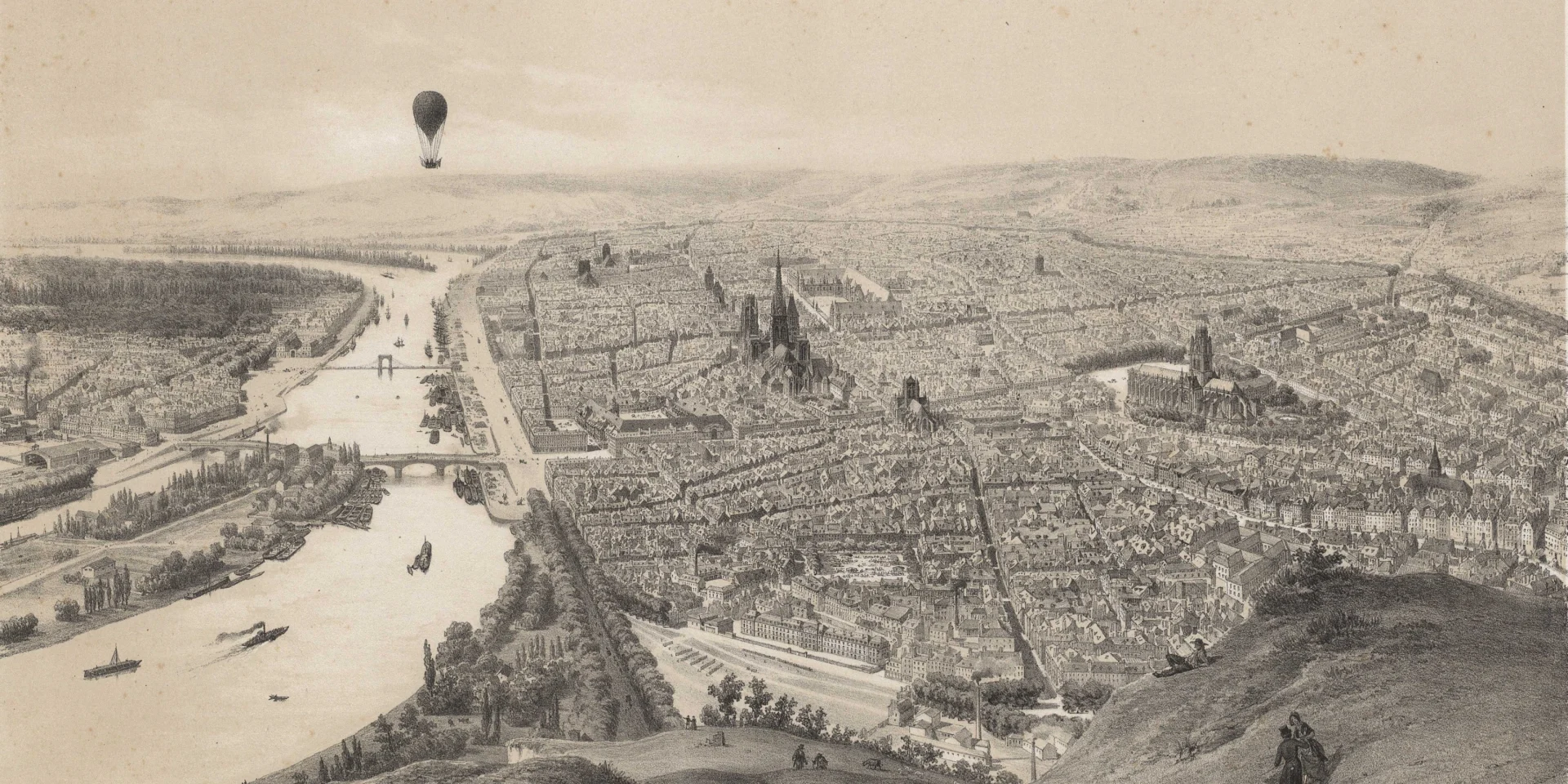

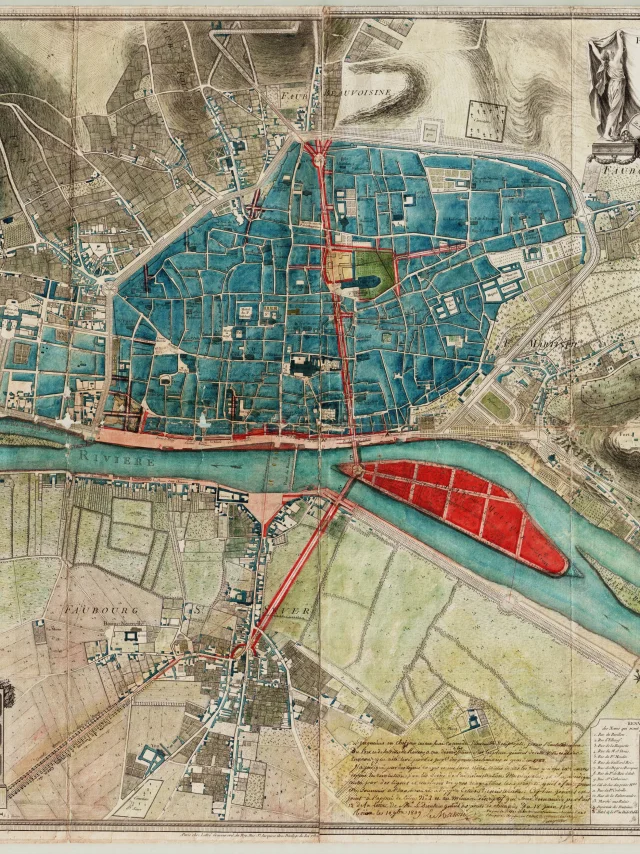

À la sortie de la Révolution française, la ville connaît une phase de profonds changements et d’ouvertures. Si Rouen a déjà perdu ses remparts, remplacés par des boulevards, elle conserve encore un aspect médiéval. Progressivement, de nombreux vestiges de l’Ancien Régime disparaissent, à l’instar des établissements religieux victimes de la suppression des couvents et de la majorité des églises paroissiales. D’autres édifices se voient attribuer de nouvelles fonctions : ainsi, le Palais, ancien siège du Parlement, devient lieu de justice et de détention.

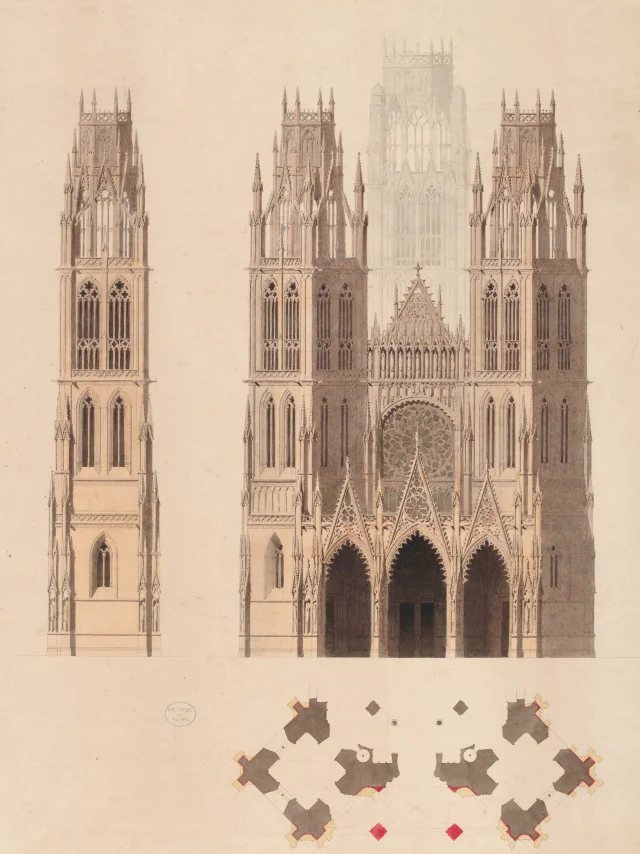

Il faut attendre le début des années 1820 pour voir naître une véritable prise de conscience patrimoniale. Celle-ci coïncide avec l’essor du romantisme et le regain d’intérêt pour le Moyen Âge. L’exposition évoque notamment les travaux d’achèvement de la façade de l’abbatiale Saint-Ouen ainsi que la reconstruction de la flèche de la cathédrale, détruite lors de l’incendie dévastateur de 1822.

Les différentes visites de Napoléon à Rouen impulsent une série de projets d’urbanisme, dont certains marquent encore aujourd’hui la physionomie de la ville. C’est à cette période que sont construits plusieurs ponts reliant les deux rives de la Seine. Le XIXᵉ siècle voit également l’ouverture de l’actuelle rue de la République et l’assainissement du quartier de Martainville.

Cette époque, rythmée par la Révolution industrielle, s’accompagne d’une ouverture de la ville vers la capitale grâce à l’arrivée du chemin de fer, qui fait de Rouen l’une des premières villes françaises à être équipée d’une gare. Pionnière dans le domaine du transport, Rouen l’est aussi dans celui des communications, avec l’installation du télégraphe électrique le long des voies ferroviaires.